Comment se porte le système fiscal français ?

Pas très bien, répond l’économiste Gabriel Zucman. Après plusieurs années aux Etats-Unis, période durant laquelle il a contribué à la campagne présidentielle du démocrate Bernie Sanders, il est de retour en France et dénonce une fiscalité qui fait la part belle aux très fortunés.

Il revient sur les meilleurs moyens de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale et propose plusieurs pistes pour rendre notre fiscalité progressive. S’il souligne les progrès réalisés en matière de lutte contre les pratiques d’évitement fiscal des riches et des multinationales, il reste néanmoins critique des évolutions en cours. Entretien avec un spécialiste des impôts qui vient tout juste d’obtenir la John Bates Clark Medal, récompense ultime aux Etats-Unis pour les meilleurs économistes de moins de 40 ans.

Le système fiscal français est-il progressif ?

Les très hauts revenus, c’est-à-dire ?

Je me base sur une étude très précise de l’Institut des politiques publiques qui montre que les 0,0001 % Français les plus riches, 370 ménages, bénéficient d’un taux effectif d’imposition de l’ordre de 20-25 %. Pourquoi est-ce beaucoup moins que pour la moyenne des Français ? C’est essentiellement à cause de la faillite quasi complète de l’impôt sur le revenu qui est censée être la pierre angulaire de la progressivité fiscale et qui n’arrive pas du tout à bien taxer ces très hauts revenus.

Si l’on regarde juste l’impôt sur le revenu pour ce groupe de 370 ménages, le taux effectif d’imposition est de l’ordre de 2 %. Si l’on va encore plus loin, pour les 37 ménages aux revenus les plus élevés de France, leur taux effectif d’impôt sur le revenu est de 0,2 %. On peut difficilement faire moins ! Comment est-ce possible ?

Pour les 37 ménages aux revenus les plus élevés de France, leur taux effectif d’impôt sur le revenu est de 0,2 %

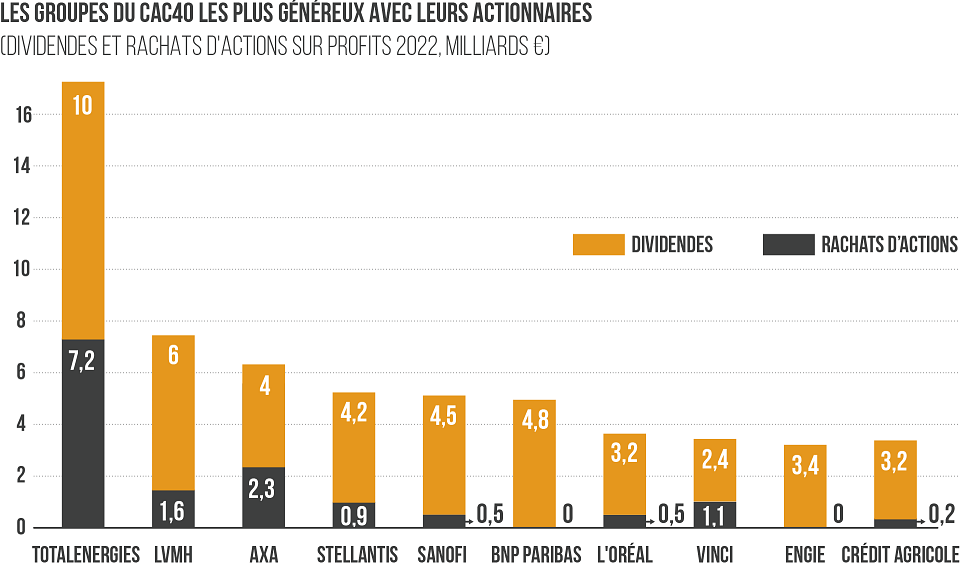

L’essentiel de leur fortune repose sur des parts dans des grandes entreprises, des actions de sociétés, cotées en Bourse ou non, détenues par des sociétés holding, des sociétés écran. Lorsque les LVMH, Total et autres versent des dividendes, ils ne tombent pas sous le coup du prélèvement de 30 % sur les revenus du capital parce qu’ils sont versés à ces sociétés holding qui les réinvestissent, sans que leurs propriétaires aient eu à payer l’impôt sur le revenu.

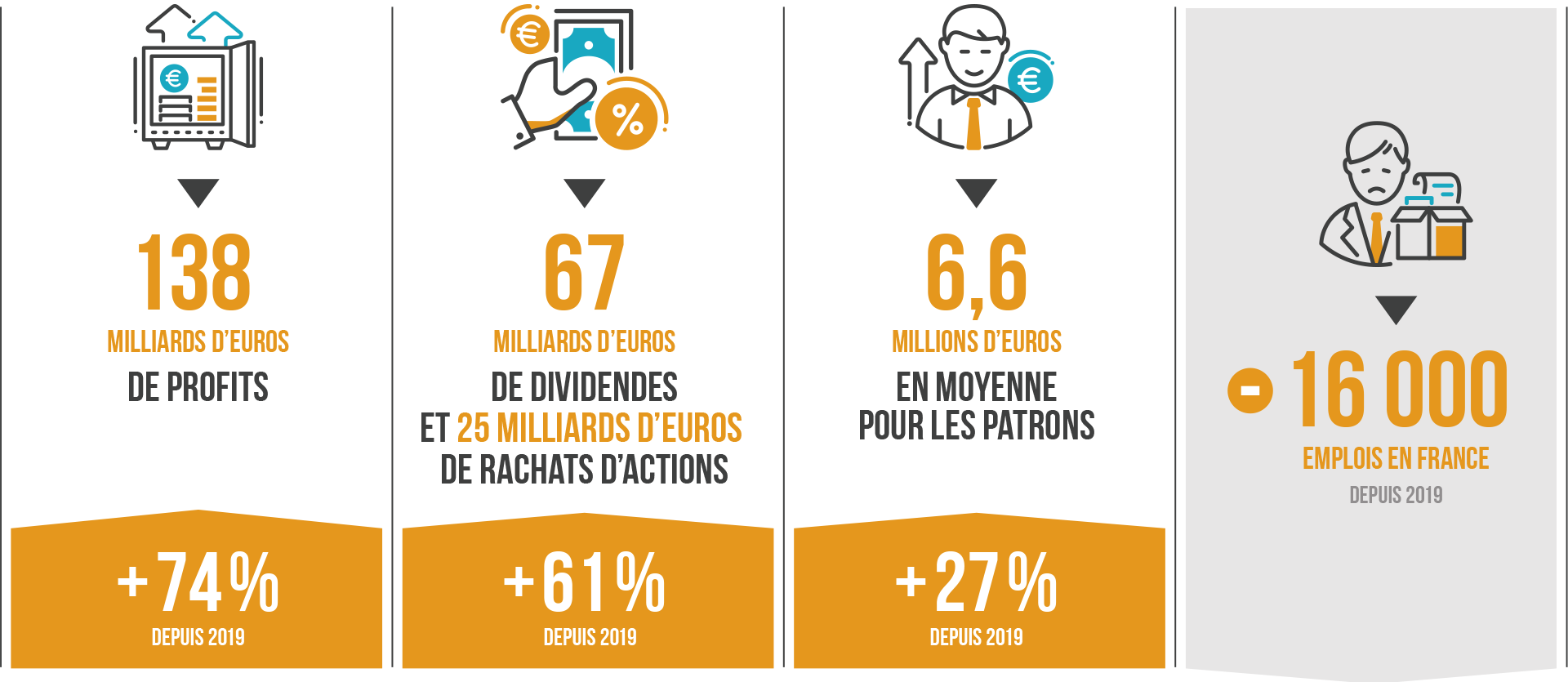

Le seul impôt que payent véritablement les très grandes fortunes, c’est l’impôt sur les profits des sociétés dont elles sont actionnaires. Problème, en France, comme dans le monde entier, cet impôt a été érodé par la course au moins-disant fiscal, il est passé de 33 % en 2017 à 25 % en 2022. Ainsi, ce que l’on peut considérer comme un impôt minimum sur les très grandes fortunes a été fortement raboté.

370 ménages, c’est une toute petite partie des contribuables. Est-ce que, pour le reste, notre système fiscal est progressif ?

En gros, les classes populaires, les classes moyennes et moyennes supérieures ont un taux d’imposition de l’ordre de 40-50 %. Tout le monde paye beaucoup d’impôts en France. Dire que la moitié des Français ne payent pas d’impôts n’a aucun sens. C’est juste pour l’impôt sur le revenu mais il y a la TVA, les cotisations sociales, la CSG, la RDS.

Dans un pays où tout le monde paie beaucoup d’impôts, quand on commence à en payer moins pour les 5 % les plus riches et vraiment moins pour les 1 % les plus riches et au-dessus, cela pose un problème de consentement à l’impôt. Il faudrait que l’impôt soit progressif. On peut discuter du niveau exact de progressivité, mais difficile de justifier d’un point de vue économique et d’un point de vue démocratique la régressivité actuelle qui entretient les inégalités.

Quand le magazine Forbes révèle récemment que l’homme le plus riche du monde est un Français, la femme la plus riche est une Française, ce n’est pas sans lien avec le fait que la France taxe si peu les très grandes fortunes.

Il n’y a pas qu’en France qu’existe ce problème de faible ou de non-taxation des très aisés. Avec Emmanuel Saez, nous avons montré que c’était le cas aux Etats-Unis, d’autres études l’ont fait pour les Pays-Bas. C’est intéressant, ce sont trois pays riches différents avec un taux de prélèvement obligatoire faible aux États-Unis, fort en France et entre les deux aux Pays-Bas. Dans les trois cas, on constate la même faillite ou quasi-faillite de l’impôt sur le revenu à bien taxer les très grandes fortunes.

Pourtant, 10 % des contribuables font à eux seuls 70 % des recettes de cet impôt !

La France se caractérise par le fait qu’elle additionne un impôt sur le revenu et la CSG-RDS, prélevée dès le premier euro gagné sur à peu près tous les revenus et dont le taux ne varie pas avec le niveau de revenu. Il faudrait, a minima, considérer les deux ensembles.

Ensuite, le fait que les plus aisés au sens large paient une large part de l’impôt sur le revenu reflète simplement le fait qu’ils concentrent une part importante des revenus ! Imaginez une situation d’inégalité extrême dans laquelle une seule personne recevrait tous les revenus, elle paierait l’intégralité de l’impôt !

Au moment où Emmanuel Macron instaure la flat tax à 30 % sur les revenus du capital, vous alertiez sur le fait que des personnes aisées pourraient transformer leurs revenus en revenus du capital pour diminuer leur imposition. Une étude de France Stratégie indique que cela ne s’est pas produit.

Historiquement, la fiscalité française a cherché à maintenir une certaine neutralité, c’est-à-dire à faire en sorte qu’il soit équivalent fiscalement de se payer en salaires ou en dividendes. Pour les gens à hauts revenus, si vous cumulez tous les prélèvements obligatoires, vous êtes taxés de l’ordre de 65 % si vous touchez des salaires, mais avec le prélèvement de 30 % sur les revenus du capital et la baisse de l’impôt sur les sociétés de 33 à 25 % en 2022, vous tombez à environ 50 % si vous touchez des dividendes, un écart de 15 points.

Cet écart est récent, regarder ce qui s’est passé avant 2022 ne nous dit pas grand-chose ; ce n’est que depuis la baisse de l’impôt sur les sociétés à 25 % en 2022 que les incitations à transformer salaires en dividendes sont claires et massives. C’est maintenant qu’il faut suivre cela de près.

Mon inquiétude provient du fait que l’on a déjà vu historiquement que les dividendes sont très sensibles à cette différence de fiscalité. En France, de 1914 jusqu’au début des années 2000, les dividendes étaient taxés au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Depuis, il y a eu une alternance de réformes sur la taxation des revenus du capital et dès que le taux baisse, on constate une plus grande distribution de dividendes. Des réformes similaires ont été faites dans les pays scandinaves au cours des années 1990, aux Etats-Unis, en Israël, avec les mêmes résultats. Le risque est bien là.

Que suggérez-vous pour rendre notre système fiscal plus progressif ?

Il y a trois niveaux d’ambition. Une réponse a minima consiste à forcer la transparence fiscale des sociétés holding, des sociétés écrans, utilisées pour éviter l’impôt sur le revenu. C’est très simple : les dividendes que reçoit une holding sont imputés à ses actionnaires. C’est ce que font certains pays, par exemple les Etats-Unis depuis deux lois des années 1920 et 1930. Les revenus sont imputés à leurs vrais propriétaires.

Dans la législation fiscale française comme dans celle de la plupart des pays, il y a des règles de substance économique et des clauses générales anti abus qui disent que si un montage a été fait avec pour but principal ou unique d’éviter l’impôt, c’est illégal. A l’évidence, interposer une société écran entre dans ce cas ! Si on appliquait bien l’esprit de ces clauses générales anti abus, on irait dans le bon sens.

Deuxième réforme : à partir du moment où on s’est assuré que les dividendes entrent bien dans l’assiette fiscale, on les soumet au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Cela n’a pas bien marché sous Hollande parce que, précisément, les sociétés écran ont joué leur rôle.

Troisième réforme, plus ambitieuse, instaurer un impôt sur les très grandes fortunes. Il y aura toujours la tentation de dissimuler les revenus du capital. Comme l’a révélé le média américain Pro Publica en 2021, Jeff Bezos a touché tellement peu de revenus qu’il a demandé à percevoir les allocations familiales (en principe réservées aux contribuables à revenus modestes aux Etats-Unis) et il a reçu son chèque !

La solution la plus directe consiste à taxer directement les fortunes parce que le revenu économique peut être manipulé. Il faudrait une version modernisée de l’ISF qui évite les erreurs passées. Les problèmes de l’ex-ISF sont bien connus, mais il faut les rappeler. Il y avait une exonération des biens professionnels définis dans un sens très large. Deuxième problème, les mécanismes de plafonnement qui disaient que le montant des taxes était plafonné à 70 % du revenu fiscal, pour des personnes habituées à réduire à presque rien ce revenu !

Un nouvel impôt sur la fortune doit inclure les biens professionnels et ne pas comporter de plafond. En échange, il pourrait y avoir un seuil d’exonération qui serait de 3 millions, 5 millions, 10 millions ou 20 millions... On peut en débattre, commencer à un niveau de fortune au-delà duquel il est évident pour tout le monde que les contribuables concernés ont une capacité contributive forte.

Que pensez-vous de la proposition de Joe Biden d’instaurer un taux minimum sur les très grandes fortunes de 25 % ?

Une proposition intéressante de la part de quelqu’un qui a fait campagne contre les propositions d’impôts sur les grandes fortunes portées par Elizabeth Warren et qui, historiquement, a été plutôt centriste au point de voter en 1986, à l’époque de Reagan, la baisse du taux marginal sur l’impôt sur le revenu de 50 % à 28 %.

Une fois élu Président, il change d’avis et propose une taxe sur les revenus des contribuables ayant plus de 100 millions de dollars de patrimoine, les revenus incluant les plus-values latentes sur les titres financiers, avec une taxe portant sur le stock de fortune la première année, puis sur l’augmentation de celle-ci au fil des ans. C’est une proposition très ambitieuse, cela représenterait un changement considérable pour la fiscalité américaine et internationale. Mettre un tel sujet en débat représente une évolution très positive.

Comment mieux estimer les montants de la fraude et de l’évasion fiscale ? Est-ce que l’intelligence artificielle peut aider à faire des progrès ?

Ça ne peut pas faire de mal ! Mais est-ce que c’est ça qui va permettre de mieux mesurer l’ampleur de la fraude ? Je suis un peu sceptique parce que la façon dont opère l’administration fiscale française consiste à cibler les contrôles fiscaux sur les contribuables pour lesquels l’administration a des doutes. Mais il y a aussi des formes d’évasion fiscale qui ne laissent pas de traces.

La façon la plus rigoureuse de procéder serait de compléter les contrôles fiscaux ciblés par des contrôles de contribuables pris au hasard dans une population large. On pourrait faire un chiffrage plus rigoureux non seulement de l’ampleur de l’évasion fiscale, mais aussi des types de fraude fiscale qui existent. Cela se fait dans plusieurs pays, par exemple aux Etats-Unis, au Danemark. C’est l’une des préconisations du rapport de la Cour des comptes de 2019 sur l’amélioration sur la lutte contre l’évasion fiscale, mais elle n’a pas été suivie d’effet.

Selon l’OCDE, l’échange automatique d’informations fiscales a concerné 111 millions de comptes portant sur 11 000 milliards d’euros, soit en gros votre estimation de la part des fortunes dissimulées dans les paradis fiscaux. Un bon résultat ?

L’ordre de grandeur est cohérent, c’est rassurant. Mais les informations données par l’OCDE ne permettent pas vraiment d’aller très loin. De quoi parle-t-on ? De comptes d’individus ou bien aussi de sociétés ? Il faudrait aussi connaître la répartition par pays de ces 11 000 milliards et par groupes de fortunes.

Il faudrait que les pays qui ont donné les informations nous précisent quelle fraction des opérations par les non-résidents est couverte par l’échange automatique. On sait que cela ne sera pas 100 % : alors que la Suisse participe à cet échange de données, un rapport récent du Sénat américain a dénoncé le fait que Crédit Suisse continuait à avoir des clients américains non déclarés. Les données OCDE sont trop approximatives et trop agrégées pour que l’on puisse vraiment juger l’efficacité du dispositif à ce stade.

Un chiffre de l’une de vos études revient souvent : 40 % des profits des multinationales sont dans les paradis fiscaux. Or, c’est 40 % des profits réalisés en dehors du territoire d’origine de l’entreprise et 7 % des profits totaux. 93 % des profits réalisés par les grandes firmes sont taxés.

Ces bénéfices logés à l’étranger ont explosé et la part allant dans les paradis fiscaux est passée de 0,1 % à la fin des années 1970 à 7 % aujourd’hui. Et il suffit qu’une entreprise dispose d’une ou deux filiales à l’étranger tout en réalisant l’essentiel de ses profits dans son pays d’origine pour que le poids de ce dernier soit important. Si l’on veut bien quantifier l’importance du phénomène de délocalisation de bénéfices dans les paradis fiscaux, il faut regarder les pertes de recettes fiscales que cela provoque. Au niveau mondial, c’est de l’ordre de 10 % mais pour un pays comme la France on est plutôt à 15-20 % de pertes de recettes fiscales, ce n’est pas négligeable.

Les entreprises répondent que tout cela est légal. Prenons un exemple très concret avec Alphabet (Google). Juste quelques mois avant d’être cotée à la Bourse de New York en 2003, elle a vendu ses propriétés intellectuelles à sa propre filiale aux Bermudes où le taux d’impôt sur les sociétés est de 0 %.

Le marché n’est pas là, il n’y a clairement pas de « substance économique » comme disent les fiscalistes. Ce montage a été créé à l’évidence dans le seul but d’échapper à l’impôt et donc devrait tomber sous le coup de la loi. Il y a eu à la fois un manque de volonté politique d’aller combattre ces formes d’évasion fiscale et des administrations fiscales dépassées par le fait que les ressources nécessaires pour combattre ces pratiques sont coûteuses, surtout face aux moyens financiers et humains déployés par les entreprises pour défendre leurs stratégies fiscales.

Vous montrez que la moitié de ces profits délocalisés artificiellement viennent des Etats-Unis et c’est en fait très corrélé à la montée des Gafa. Est-ce que le principal problème de la fraude fiscale des multinationales, ce n’est pas d’abord un problème de Gafa américains ?

On retrouve ces pratiques dans tous les secteurs, que ce soit le numérique, le secteur pharmaceutique, dans la finance, le luxe, l’agroalimentaire, l’automobile, etc. Ce n’est pas très surprenant parce que les montages sont conçus par les grands cabinets de conseil, d’audit qui en font la promotion auprès de tous leurs clients quel que soit le secteur économique.

Vos données montrent que depuis la mise en œuvre de politiques internationales de lutte contre ces pratiques, elles ne baissent pas mais restent sur un plateau. Est-ce l’effet de ces politiques ?

Difficile à dire. A ce stade, on peut juste constater que ce n’est pas la fin de l’optimisation fiscale des multinationales. Cela aurait été pire sinon ? Oui, peut-être, mais il faut rester très prudent. La seule certitude, c’est que le problème n’est pas résolu.

Raison pour laquelle une nouvelle étape a été franchie avec la mise en œuvre d’un taux minimum d’imposition de 15 % des profits logés à l’international par les firmes. Qu’en pensez-vous ?

La taxe à 15 % va dans le bon sens. Cela représente une évolution majeure dans la régulation de la mondialisation. Pour autant, le taux est trop faible. L’accord signé en 2021 nous dit que les profits d’une entreprise doivent être taxés a minima à 15 % dans chaque pays d’implantation mais que 15 %, c’est suffisant, on n’a pas besoin d’aller au-delà. En fait, ce sera moins que 15 % car la version finale de l’accord autorise à passer sous ce taux s’il y a de l’activité économique réelle, c’est-à-dire si l’entreprise a un stock de capital, de la masse salariale dans les pays considérés.

La taxe à 15 % représente une évolution majeure dans la régulation de la mondialisation. Pour autant, le taux est trop faible

Cela représente une incitation pour les sociétés multinationales à délocaliser leur activité de production, leur capital, leur main-d’œuvre dans les territoires à fiscalité très faible. Ce que dit l’accord, c’est si vous êtes en Irlande, où le taux effectif est de 10 %, soit vous allez devoir payer quinze, soit il va falloir bouger un peu d’activité en Irlande et vous pourrez rester à dix. Cela revient à intensifier la concurrence fiscale qui porte sur des activités réelles.

Certes, vous ne pourrez plus créer une société écran pour payer 0 % aux Bermudes et c’est un gros progrès. En revanche, on risque de basculer vers une forme plus dommageable, plus coûteuse et plus nuisible de concurrence fiscale internationale, celle sur les implantations réelles.

La fiscalité représente la variable clé du choix d’implantation des multinationales ?

Ça l’était assez peu jusqu’à présent car il était simple de délocaliser ses bénéfices comptables sans bouger l’activité. Désormais, qui peut dire ce que vont faire des multinationales confrontées au choix de payer 15 % d’impôt sur leurs profits ou bien 10 % ou moins en transférant un peu de substance ?

Le soubassement intellectuel de ce type d’accord, c’est que la concurrence fiscale fondée sur des délocalisations artificielles d’activité est illégitime mais qu’en revanche, la concurrence fiscale réelle est légitime. Là, aucun plancher, aucun taux minimum ne doit s’appliquer. Or, c’est une forme profondément négative de concurrence internationale car elle fait des multinationales les seules vainqueurs en leur permettant de moins payer d’impôts.

C’est un principe délétère, une faillite intellectuelle au moment où il faudrait absolument évoluer vers des formes d’harmonisation et arrêter la course au moins-disant fiscal.

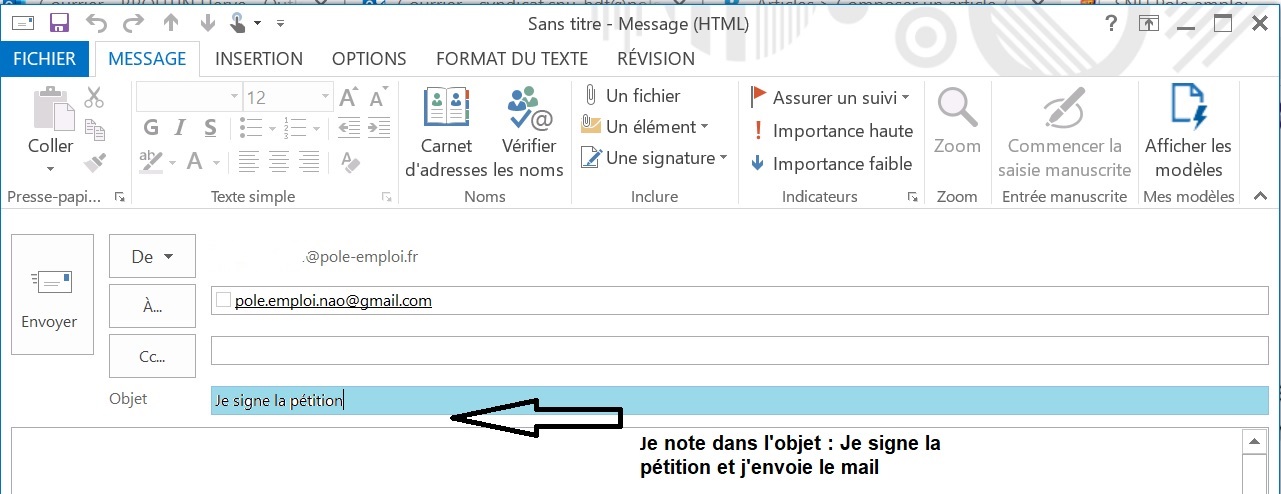

Lien : Signer la pétition intersyndicale nationale NAO !

Lien : Signer la pétition intersyndicale nationale NAO !